美媒提前摊牌:若台海战争爆发中国高价买的设备可能被远程瘫痪

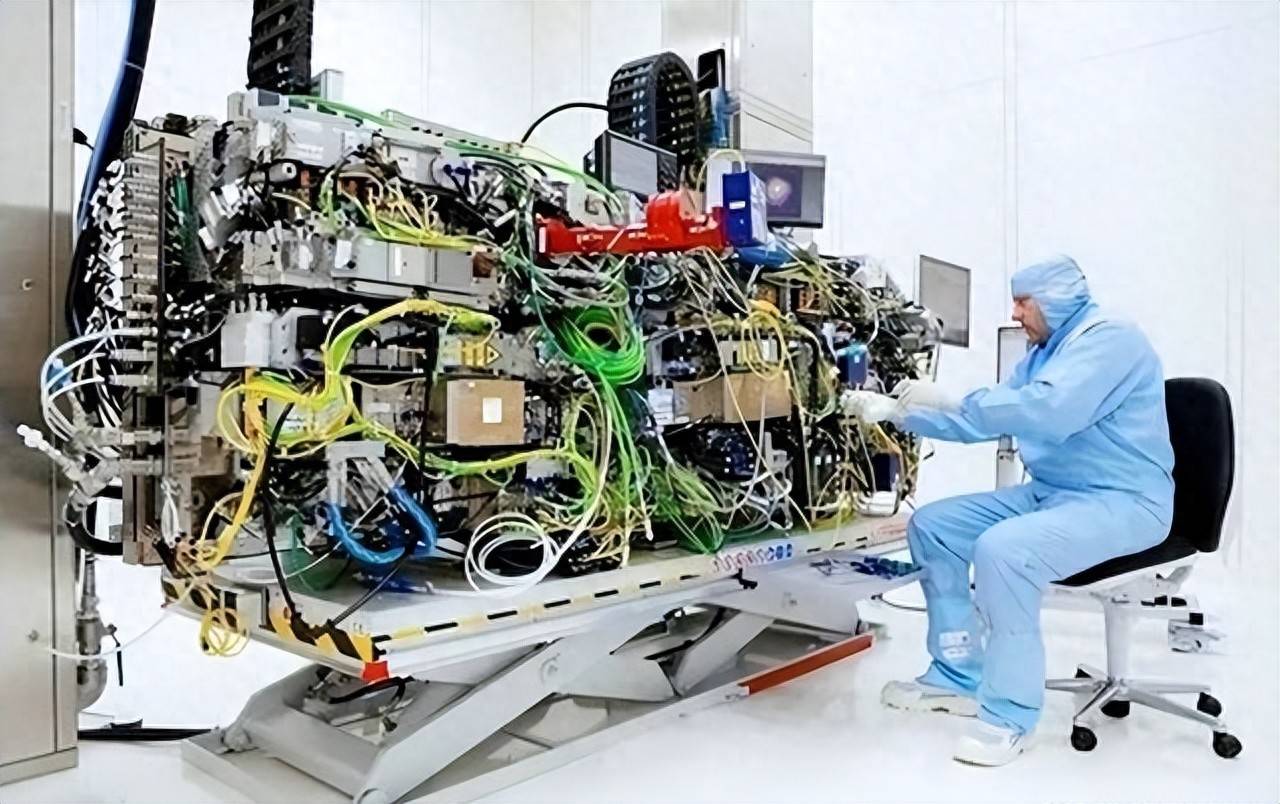

彭博社在2024年5月21日的一篇报道揭示了西方国家在半导体领域控制的手段。文章引用了知情人士的消息称,美国官员向荷兰政府表达了关切,担心如果台海发生冲突,荷兰的阿斯麦公司和台积电都可以远程关闭极紫外光刻机,这些机器是高端芯片制造中至关重要的设备。

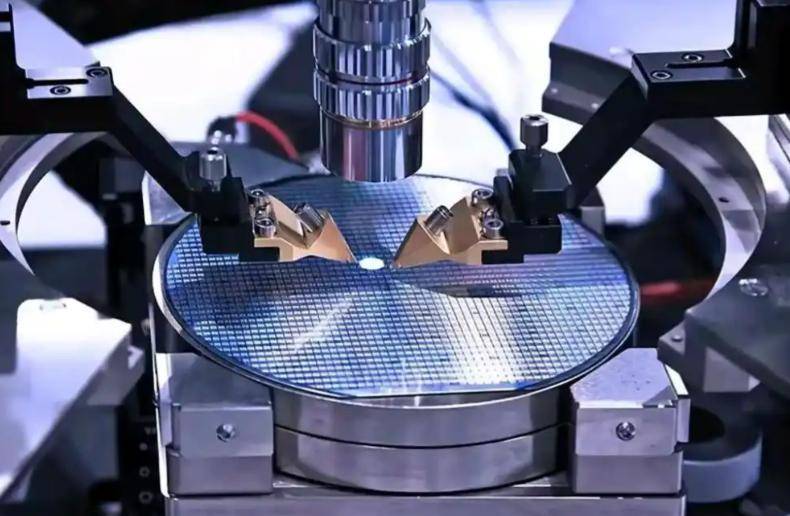

这些光刻机单台价值上亿欧元,是全球芯片制造的核心设备,没有它们,生产线会立即停滞。阿斯麦公司甚至已经向荷兰政府保证,能够远程切断这些机器的运转。如今,全球芯片生产的格局高度集中,台积电几乎垄断了90%以上的先进制程产能,为苹果、英伟达等大公司提供关键技术。而阿斯麦则主导了光刻机市场,尤其是极紫外光刻机(EUV),通过这项技术,荷兰企业赚取了巨额利润。报道揭露了其中的潜规则:虽然设备卖给你,但背后依然留有控制的后手。

这些光刻机需要定期维护,每月都必须向阿斯麦的服务器上传大量数据,以获取软件更新和备件。没有这些支持,机器的精度会下降,产量也会骤减。更为严峻的是,机器内置了远程模块,伪装成诊断工具,实际上可以通过远程操控强制停机。一旦启动这种功能,整个生产线将在几分钟内瘫痪。

这种设计并非新鲜事,而是西方技术霸权的又一次升级。回想上世纪70年代,美国向伊朗出售的F-14战机,革命后美国断供零件,伊朗空军只能依靠拆解旧零件和逆向工程来维持飞机的运转,至今伊朗还能保持几十架飞机能飞。那时,物流链是一个瓶颈,伊朗通过逆向工程能够维持基本作战能力。相比之下,今天的F-35战机出口韩国后,其机载系统需要联网验证,每天更换密码,如果美国不给予授权,韩国的雷达系统和导弹就无法使用。而响应时间从几个月变成了秒级,破解成本也大幅增加。

光刻机更加复杂。EUV光刻机的核心光源功率为250瓦,镜面平整度达到亚纳米级,而软件算法的成本占整机价格的40%。阿斯麦的“杀开关”内嵌在固件中,并且通过加密手段每季度进行更新。一旦系统检测到异常位置或IP,机器的工作效率将下降90%。

台积电的应对方案是双重保护:通过软件锁定和物理自毁机制,防止核心技术泄漏给中国。在红海事件中,德国军舰曾因误操作打击自家无人机,甚至两枚美制标准导弹也因远程撤销密钥而无法发射。这种控制方式,已经从零件战争演变为云端战争,效率极高,且几乎不留痕迹。

对于中国来说,这种情况无疑是一个警告。阿斯麦设备的高价背后潜藏着风险。2025年第三季度,阿斯麦系统在中国的销售占比达到了42%,创下历史新高。在总销售额75亿欧元中,中国贡献了近三成。前三季度,阿斯麦向中国交付了数百台DUV和中端EUV光刻机,帮助中芯国际、华虹半导体等企业建设7纳米制程生产线。然而,一旦台海或南海局势紧张,美国有可能通过专利控制,迫使荷兰切断对中国的技术支持,导致中国半导体生产线陷入瘫痪。

阿斯麦的光刻胶和掩膜版等核心材料,很多来自美国企业,授权协议中包含了从属条款,荷兰在面对美国压力时,难以抵抗。2018年,福建晋华被美国起诉后,应用材料和泛林半导体远程关停了其生产线,导致企业直接倒闭。这并非个别事件,美国商务部利用外国直接产品规则,实施对包含美国技术的任何产品进行长臂管辖。

电动汽车和起重机也曾被西方污蔑藏有“后门”,然而这实际上是西方自己的一种投射。特斯拉的OTA(空中升级)系统,通过地理围栏限制超区限速。而中国出口的港口吊机,也曾被美国议员指控含有间谍模块,但实际上,这些设备使用的是可以响应毫秒级指令的无线系统。

西方国家如此操作,是因为他们有自己的算盘。中国早已看穿了这一套,从2018年美国开始实施禁令时就启动了反击计划,投入万亿资金构建本土半导体生态系统。最初,中国的90纳米工艺完全依赖进口,但现在中芯国际已成功量产N 2制程,5纳米制程也即将投产。尽管成本仍然高出40%,但良率已经达到70%。有技术,就有竞争力。上海微电子也在从90纳米浸没式光刻机爬坡,预计2025年将交付500台步进机,电子束光刻系统也进入了试产阶段。EUV光源功率也突破了100瓦,技术差距从最初的几乎全无到目前缩小了60%。

中国的电动车产业链非常强大,比亚迪已经实现了从锂矿开采到智能驾驶全产业链的掌控,年出口300万辆,西方加税也无法阻挡其增长。过去,博世控制了电控技术,但如今比亚迪已经通过自主OTA服务器来替代,无需担心“后门”问题。起重机也成功切换到了北斗导航系统,彻底摆脱了对外国技术的依赖。中国在粮食自给、国防体系闭环以及半导体产业链上的推进,表明大国崛起的道路上,依赖于自主创新的战略是值得投资的:它让中国在外交上更有底气,军贸上也能掌握更多的主动权。

这段历史教训告诉我们,买不如自造,特别是对于大国崛起的道路而言。从甲午战争时清朝求购炮弹未果,到抗美援朝时手雷资源紧张,过去的经验令人深思。如今,通过自研突破技术瓶颈,才能在谈判桌上拥有更多的筹码。西方国家急于加大制裁力度,而荷兰和日本也开始跟随限制销售,中国则加速自主研发,技术差距逐渐缩小。

从长远来看,自主研发不仅是防范外部风险的需要,更是实现弯道超车的动力。14亿人口的市场需求推动了成本曲线下行,技术迭代速度也在加快。随着西方垄断逐渐松动,中国填补了技术空白,全球产业链正在发生重构。在台海局势的背景下,中国的底牌变得愈发重要。