美财长宣称结束了中国的“卡脖子”美陆军表态:自产百万架无人

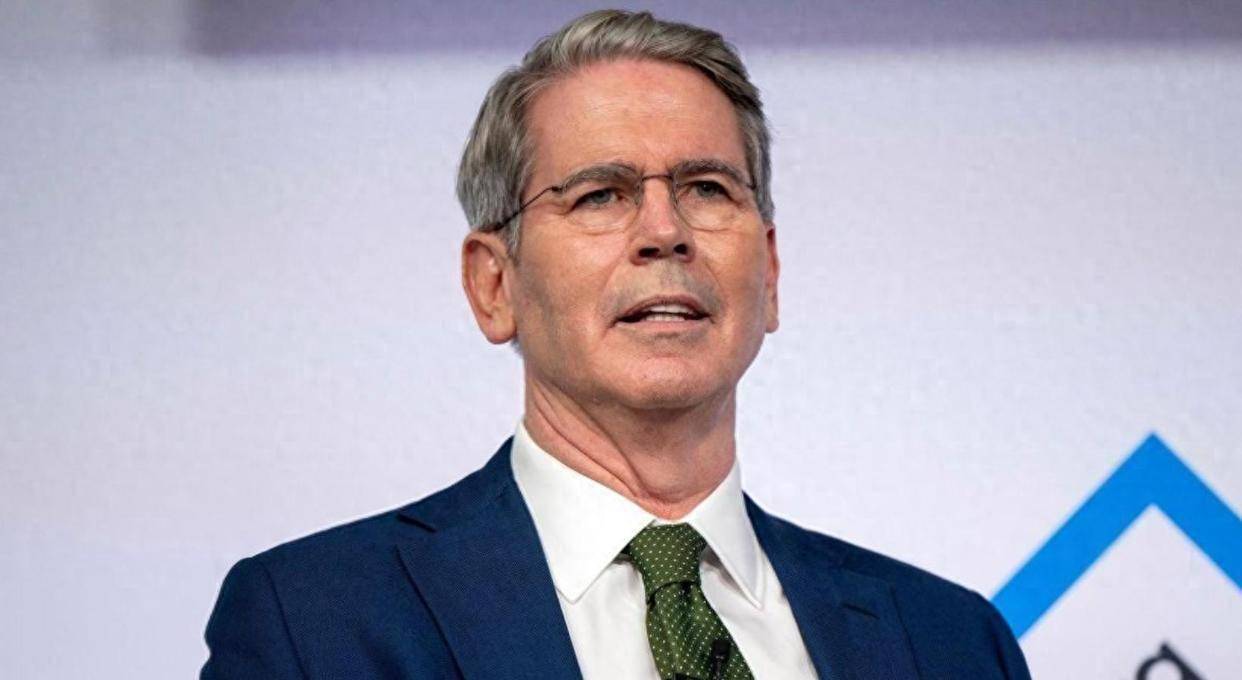

2025年11月7日,美财长贝森特手持一块银灰色磁铁,宣称结束了中国的“卡脖子”,美陆军更是表示要自产无人机。

美国财长贝森特,在一家美企新建的稀土加工中心里,手里攥着一块银灰色的磁铁,他高调宣称,这是美国25年来第一块自研稀土磁铁,是美国制造业腾飞的信号弹,是中国“卡脖子”策略的终结者。

首要目的,是为了安抚国内对供应链安全的深层焦虑,同时也是在为特定的政治议程背书,试图给选民画一张大饼。

中国在该领域的真正王牌,从来不只是拥有全球近一半的稀土储量,更是经过数十年深耕细作,建立起的一套完整、高效且成本极低的“从矿山到磁铁”的全产业链体系。

这个体系,涵盖了开采、分离、提纯、冶炼,直到生产高性能稀土永磁材料等所有环节,特别是在技术壁垒最高的分离和精炼环节,中国拥有全球约90%的产能。

中国能将重稀土提纯至“99.9999%”的超高纯度,这意味着一万吨矿石里,杂质比一粒芝麻还小,这是其他国家短期内难以企及的技术高峰。

相比之下,美国本土的稀土精炼能力几乎为零,其开采出的稀土矿石,绝大部分仍需运往中国进行加工,这形成了奇特的“美国挖矿、中国提纯”的畸形依赖。

所以,贝森特的高调表态,更像是一种策略性的“喊话”,试图向中国施加压力,但现实是,美国在稀土问题上依然处于被动局面,中国的稀土管控政策,核心是“立规矩”而非简单的“卡脖子”。

如果说稀土磁铁的突破还停留在象征层面,那么美国陆军百万架无人机的订单,则是对未来战争形态的一次激进预判和具体实践。

这一计划,源于对俄乌冲突战场的深刻反思,在那片土地上,小型、廉价、可大量消耗的无人机,已经成为主导战局的关键力量。

其每月上万架的战损速度,彻底颠覆了传统武器装备的消耗概念,美军意识到,未来的战场正从“平台中心战”,加速转向“网络中心战”。

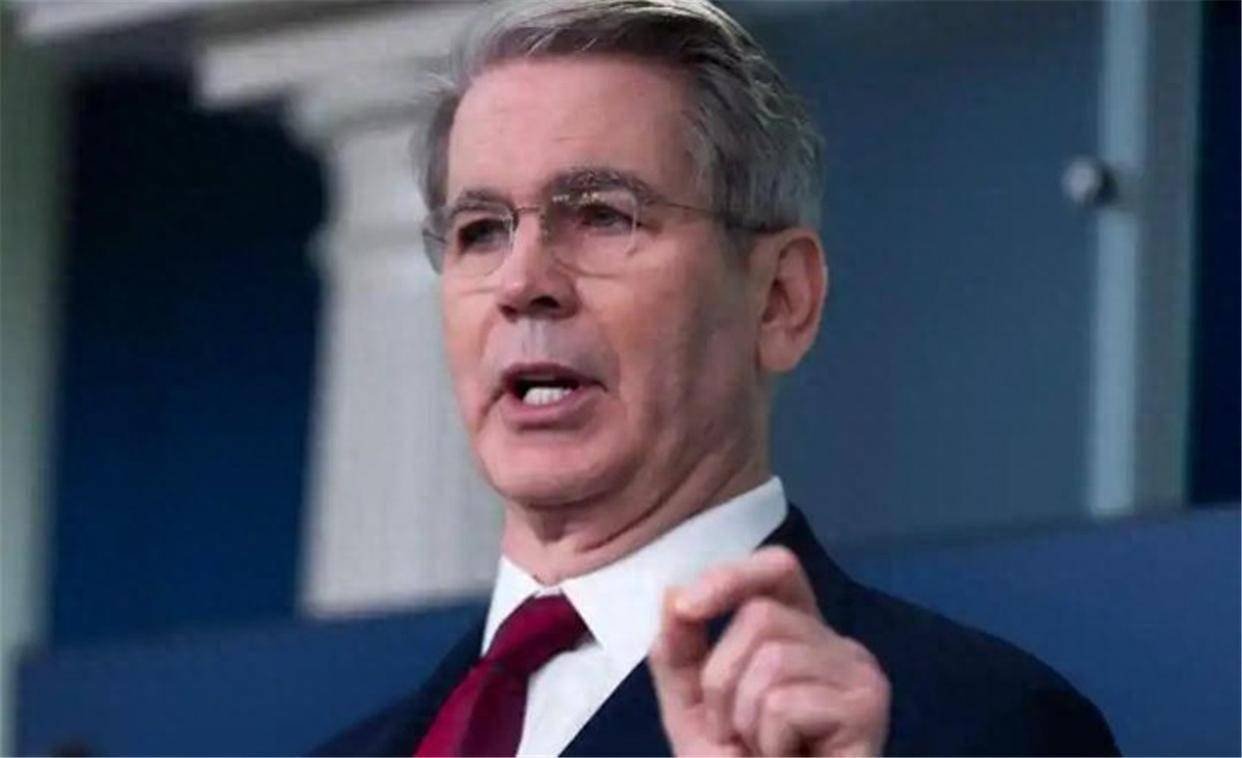

美国陆军部长德里斯科尔提出的百万无人机计划,本质上是对五角大楼此前“复制者”计划的大幅升级,其核心目标有二,一是快速提升美军在未来战争中的装备数量优势。

二是借此庞大订单刺激国内制造业,构建一条“去中国化”的自主可控供应链,这个雄心勃勃的构想,却撞上了一堵名为“硬启动”的墙。

美国面临的第一个鸿沟,便是“从0到1”与“从1到100万”的本质差异,解决“有没有”的问题,和解决“好不好、贵不贵、够不够”的问题,是两个完全不同的量级。

美国或许能通过政策补贴和集中攻关,实现从0到1的突破,比如造出第一块磁铁,或者第一架原型无人机,但从1到100万的产业化过程,才是真正无法逾越的难关。

更何况,稀土产业化不仅是技术和资金的竞赛,也是一场成本的较量,在没有中国成熟产业链的成本优势下,美国生产的稀土产品价格可能是中国的十几倍甚至几十倍。

这种价格在市场经济环境下几乎不具备竞争力,美国当前的国防工业体系,早已习惯了为F-35、航空母舰这类高精尖、高利润但产量极低的武器服务。

155毫米炮弹的月产量,耗费一年时间才艰难爬升到8万发,而俄罗斯一年的产量就高达450万枚,连相对简单的炮弹生产都如此吃力,更何况是构造复杂得多的无人机?

真正的挑战在于,一个强大的无人机产业,必须根植于一个繁荣的民用市场,以此来摊薄成本、推动技术迭代、并维持庞大的生产规模。

而在这个领域,中国拥有着美国难以比拟的绝对优势,以大疆为代表的中国企业占据了全球民用无人机七成以上的市场份额。

国内拥有超过2300家无人机研制企业,形成了庞大而完整的产业链,外媒估计中国无人机的月产量可达50万至70万架。

美国“天空铸造”项目试图通过军方订单来“重振美国工业基础”,这本身就陷入了一个逻辑悖论,它需要一个强大的工业基础来完成这个订单,但它发起这个订单的目的却是为了建立这个基础。

说白了,这陷入了“无根之木、无源之水”的死循环,注定是无根之木,美国陆军现役小型无人机中,中国零件占比高达62%,其中电机磁环、导航芯片等核心部件尚无替代方案。

更讽刺的是,美国无人机企业Skydio,虽然获得了五角大楼的订单,但其生产线仍依赖中国深圳的陀螺仪模组。

俄乌战场上的无人机消耗速度,更是表明,若真脱离中国供应链,美军百万架无人机的计划只会沦为仓库里的过期库存,因为没有了“中国制造”这个强大的后勤部。

美国军队的“作战软件”,将在“作战硬件”失灵的情况下,变成一堆无用的代码,这场围绕稀土的争斗,早已超越技术本身,演变为两种模式的对抗。

一种是中国的“全产业链生态”,一种是美国的“政策驱动型突围”,中国之所以能做到全球领先,是靠几十年政策、市场和技术的积累,不是一朝一夕能模仿出来的。

中国的优势,是一个由无数企业、工人、政策在数十年间自然生长出来的“热带雨林”,它有自己独特的气候、土壤和生态循环,具有强大的生命力和自我修复能力。

而美国试图“复制”的,只是这片雨林里的几棵大树,却忽略了支撑大树生长的整个生态系统,这种只见树木不见森林的短视行为,是战略上的致命伤。

而中国用四十年织就的供应链大网,正在锂电、芯片、医药的浪潮中越收越紧,这种对比本身,已昭示了竞赛的终局。

中国在锂离子电池、成熟制程芯片、医药原料药等三大领域,也形成了“供应链铁三角”,全球每10块电动车电池中,就有7块来自宁德时代和比亚迪。

即便特斯拉在美国建厂,其电芯核心组分仍依赖中国进口,欧盟能源署报告指出,中国掌控全球75%的电池正极材料产能。

更重要的是,中国的应对之策,已经从被动的防御性“卡脖子”,升级为主动的“立规矩”,通过构建规则和标准来引领全球产业链,这标志着中国从竞争者向规则制定者的历史性跨越。

德国博世集团近期宣布放弃在本土建立大型电池工厂的计划,转而增持中国宁德时代的股份,承认“在电池领域,中国生态无法复制也无法绕开”,这只是一个开始。

世界银行的最新模型预测,若全球主要经济体强行推行与中国技术“脱钩”,未来5年全球GDP将累计损失1.5万亿美元,其中美国将承担近一半的损失。

这些来自权威机构和经济学家声音,都指向同一个结论,美国的“硬启动”之路,注定是一条通向“高成本、低效率”的死胡同。