话剧电影跨校展演、大学生讲大先生 跨越校门让不求闻达的名字“群星闪耀”

“上海财政经济学院”(上海财经大学前身)的校门道具摆在了中国人民大学明德堂舞台上。这是谭景文参与了3年的线年间最陌生的——正式演出前两天,他才先于其他演员到达北京的演出现场,熟悉舞台灯光。

10月末在中国人民大学举办的这场跨校展演,是上海财经大学原创大师剧《孙冶方》首次离开本校演出。上财艺术实践教育中心主任李多对记者说,组织赴京演出希望能够打破校史局限,“通过大师剧的形式与京沪青年进行一次跨越时空的思想对话”,与孙冶方“敬畏规律、守护真理”的精神产生共鸣。

近年来,高校大师剧“出差”已经形成一股热潮,输出校园文化的同时,高校也共享了大师的精神“矿藏”。“核心是用大众能懂、能感、能信、能学的方式,让大师精神从‘历史记忆’变成‘当下力量’。”李多认为,大师剧能跨越校际,让学生在审美享受中自然接受价值观引导,实现“以美育人、以文化人”的效果,比传统思政课更具感染力。

电影也加入了校际展演的行列。今年,展现抗战时期中山大学教师坚守教育使命的电影《坪石先生》上映,影片随之进入北京师范大学、北京电影学院、中山大学、华南师范大学等高校,并广受好评。

大学之外,思想的“大门”正向社会敞开。北京市科学技术协会举办的“大学生讲大先生”科学家精神宣讲活动,发动京津冀88所高校的2000名大学生走进校园、社区、企业宣讲。借助多种传播形式,大师故事与精神正在加速“破圈”。

中国香港演员谢君豪在电影《坪石先生》中饰演中山大学教授黄际遇。该片讲述抗战时期的教师坚守教育使命、守护文脉的故事。受访者供图

北京大学考古文博学院直博生王蕻荃已经连续3年担任本科生“暑期思政实践”课程助教,今年在常规安排之外,多了一项“大学生讲大先生”的宣讲任务。看到北京科协发布的活动时他就在想,“能不能讲我们考古学界的大先生?”

在四川省安岳中学,他和考古文博学院2022级本科生娄笑萌合作宣讲了宿白和樊锦诗师生的故事。两位讲者担心,考古离中学生们的生活有些距离,“要有一些当地特色才能调动他们的兴趣,更有现场感”,于是,他们从当地的安岳石窟讲起,而宿白、樊锦诗正是石窟寺考古领域的“大先生”。

在山西长治,宣讲团讲述了“中国考古学之父”李济先生的事迹、品格。李先生曾主持山西夏县西阴村遗址发掘,是首次由中国人主持的科学考古发掘。而在辽宁建平实践的学生,则选取了苏秉琦、郭大顺两位考古学家进行宣讲,因为郭大顺正是主持当地牛河梁遗址发掘的学者。

王蕻荃2019年本科入学收到的赠书中有一本《我心归处是敦煌:樊锦诗自述》,宿白则是他“老师的老师的老师”,了解宿白先生的重要观点、文章,是博士生的基本学术素养。但王蕻荃说,准备宣讲之前,“对于学术成果背后,他这个人的了解并不是那么多”。娄笑萌也是通过宣讲准备工作,才成体系地了解两位“大先生”的,比如樊锦诗守护敦煌60年,这个数字背后具体的付出和贡献。

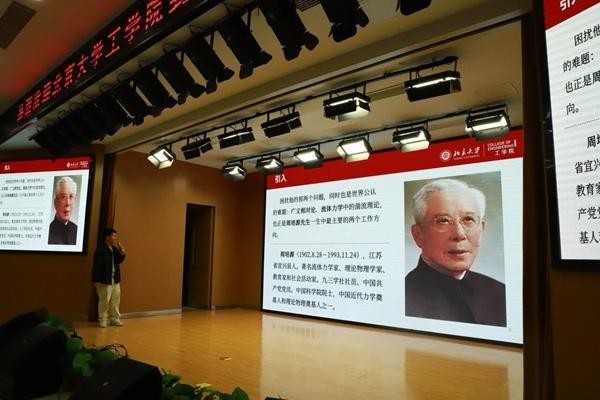

在入选“大学生讲大先生”活动前,北京大学工学院的周培源科学家精神宣讲团(以下简称“周培源宣讲团”)已经常态化运行近3年。周培源是中国科学院学部委员,中国近代力学和理论物理奠基人之一,曾任北京大学校长。弘扬科学家精神是北京大学工学院课程思政建设的重要内容,包括这位“大先生”在内,老一代科学家的故事在通识课程、专业课程中频频被提起。

北京大学工学院2023级本科生董校臣是团队的学生负责人,他告诉记者,针对中小学的宣讲不同于大学课堂,采取的策略也有不同:高中学生刚学到力学,可以向他们讲述周培源给本科生上课时,启发学生自主独立思考的故事——周培源曾问学生,为什么牛顿力学要表述为三大定律,概括为两大定律可不可以;而对于初中、小学学生,讲周培源在美国仅用3年多读完本硕博的故事,能引起他们的兴趣。

北京大学工学院团委常务副书记尹子馨介绍,工学院本科生每年进行暑期思政实践,在地方中小学宣讲时都会融入科学家精神内容,宣讲还会与学习方法分享、知识科普、线上支教等结合,成员往往还会加入自身专业相关的前沿知识,比如,董校臣就会讲到侵入式脑机接口的力学相关问题,“这也是对周培源先生教育理念的传承”。

董校臣体会最深的是周培源在抗战期间为了祖国的需要,将自己的科研方向转向流体力学的湍流理论。“将学术科研和国家的实际需要相结合”不仅是他宣讲时侧重的内容,也已成为一种传承,“我身边许多老师和同学在做研究方向和专业选择时,都会考虑国家现在需要什么样的人才”。

华南师范大学电影创作研究中心主任甘小二,曾被一篇论文归类为“身兼导演和教师双重身份的创作者”。他执导、参与编剧的《坪石先生》,是从历史的河流中打捞出的一个故事:抗战期间,国立中山大学、私立岭南大学、培正中学、培道中学等辗转迁至粤北坪石镇,坚持办学,这些学校的老师们,被后人称为“坪石先生”。

在电影里,甘小二努力还原80多年前他的“同行”们的群像。中山大学教授黄际遇是著名数学家,又擅长骈文,是在坪石坚持教学、守护文脉的代表人物之一。影片中,民族危亡之时,学生质疑读书意义,黄际遇的“未来,一个书生可抵十万大军”“有青年,就有未来”等台词掷地有声,引发大批观众讨论。经由他的视角,一批知识分子的故事一一在银幕上展现:中国近代图书馆事业奠基人之一、时任中山大学图书馆馆长杜定友,在战火中拼命护住图书、坚持开放阅览;中山大学数学天文系叶述武与邹仪新教授夫妇,为了不让天文观测设备落入日本人手中,把仪器拆成了数百零件。

电影公映当天,甘小二给观众写了一封公开信,细数电影里那些大师的名字,对中国教育、科技、文化事业的影响绵延至当下。“在接触这个题材之前,我对这段岭南文脉命悬一线的历史一无所知。”正是因为真实史料带来的震撼,他希望这些“不求闻达”的名字,被更多人知晓。

甘小二爱书法,他找到黄际遇日记的复印件,模仿他的笔迹,拉近自己和历史人物的距离,寻找叙事感。为了真正讲好“坪石先生”的故事,他避免台词出现说教感,同时在“完美”的故事里寻找“弱点”,让观众读懂真实的人。潮汕地区家族观念深厚,甘小二想:身为潮汕人的黄际遇,坚守坪石教学时没法回乡,那么他会想家吗?他向黄际遇孙女求证,发现黄际遇曾为不能回家为父亲守墓而暗自遗憾。

剧本创作过程伴随着他对一个问题的思考:为什么要在战时迁址办学?“这个问题,最后变成了(影片中)学生的提问。”观众也随之逐渐认识到全民抗战中“教育战线”的独特历史意义,“灭其国必先去其史,不迁,意味着留下被思想‘教化’”。

影片在北京师范大学、北京电影学院、中山大学、华南师范大学等高校放映时,甘小二参与映后交流,他记得,有学生分享观影体会时提到,希望在大学里结识像“坪石先生”一样的良师益友。一名观众在社交媒体分享,在广州一家平时用于音乐演出的Livehouse(展演空间)看了《坪石先生》,那天的映后交流持续了一个半小时。影片全片为粤语原声,夹杂着部分普通话与地方方言对白,但辽宁抚顺的一场放映还是“坐得很满”。

谭景文在上海财经大学读会计专业,他入学后加入学校话剧团,正好赶上大师剧《孙冶方》第一年创排。孙冶方是中国经济体制改革的倡导者,曾担任原上海财经学院院长,从2023年起,观看大师剧《孙冶方》成为该校每年9月开学的“新生思政课”。

“根据演出场地舞台和观众区域的规格和特点,灯光、音响、多媒体等都需要作出调整、优化,以让演出达到最佳效果。”李多介绍,今年的复演在原有的基础上,强化了剧目的现实意义,同时将时长控制在90分钟内,剧情更加紧凑。

近几年,高校正在为大师剧走出校门创造条件。有着10余年大师剧文化育人探索经验的上海,在2024年成立了上海高校戏剧文化育人联盟,还联合11部剧开展了“上海校园大师剧集中展演”;华中科技大学在2023年推出大师剧《生命之重》音像版;今年,暨南大学《振铎》在广州广播电视台等播出。

谭景文说,在中国人民大学的这次演出里,他们去掉了原剧台词里一些南方口音的词,并在孙冶方在北京工作的桥段里增加了一些北方口语。“观众可能完全不了解孙冶方的事迹,甚至完全不懂经济学,但他看这部剧一定能够看懂,一个人面对不可抗拒的压力时,选择‘不跪下’,而是站着;一个人被要求沉默的时候,没有逆来顺受,而是选择发出自己的声音;一个人用自己的一生去守护比生命更重要的东西,不管是真理、信仰还是爱,我觉得这就是核心的精神,它是一种超越时代、超越领域的坚守和抗争。”谭景文认为,这部大师剧不应该被视作一个经济学家的传记,而是“理想主义和新英雄主义”的代表。

大师精神的传承也不只在舞台上。董校臣认为,对科学家精神的宣讲还有一个宗旨:应该有“延续”。日前,北京大学工学院团委启动了“工育青芽”科创进校园活动,在北京6所中小学开展科普科创实践项目,对科学家精神的阐释,将会贯穿在“环境监测无人机的开发”等具体体验活动中。

北京大学周培源科学家精神教育基地负责人、北京大学力学与工程科学学院发展合作办公室主任李咏梅介绍,2022年,北京大学燕南园60号楼原工学院办公场所,装修改造为周培源科学家精神教育基地,面向社会开放。同样对外开放的还有 北京大学校内的赛克勒考古与艺术博物馆。娄笑萌回忆,博物馆在2022年推出“北京大学考古100年考古专业70年”特展,其中,北京大学考古“大先生”们是一条非常重要的叙事线索。

关于那些和重大考古发现紧紧绑定在一起的名字的故事,不会画上句号。王蕻荃所在的博士生党支部申报了北京大学“先锋计划”学生党支部主题教育实践的重点项目,围绕深入推进大中小学思想政治教育一体化建设,打造一支“稽古传芳”学生宣讲团,上周刚刚完成“首秀”。王蕻荃说,“大学生讲大先生”摸索出了一套成熟模式,接下来,宣讲的内容、场所、对象都会再拓展。