掰手腕!AI下半局拼场景:中国451个服务备案美国只剩羡慕的份

AI赛道的比拼早就变了风向。技术性能的差距在快速缩小,下半场的胜负手,稳稳落在了场景落地能力上。

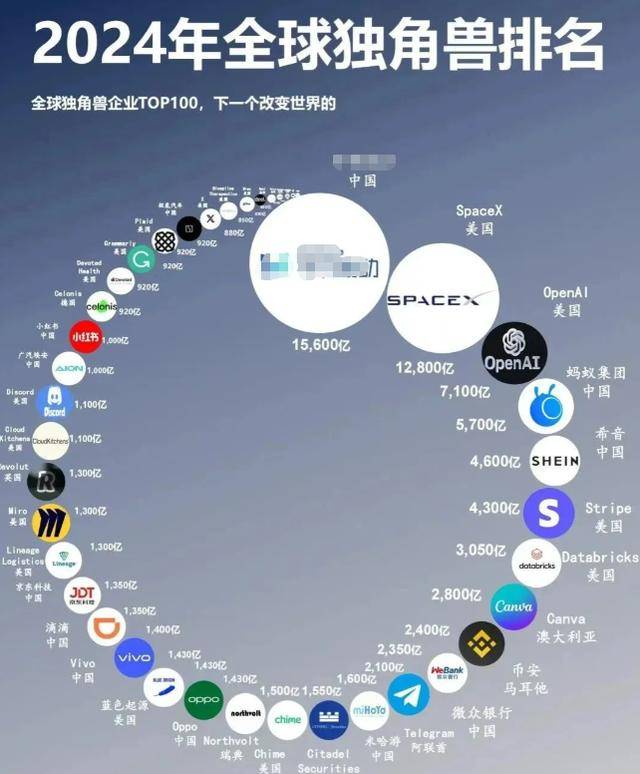

说句实在话,现在的独角兽圈子早就不流行“比谁估值高”了,反而“估值退烧”成了常态。2024年,最早提出“独角兽”概念的艾琳・李,又造了两个新词,一下子戳破了行业真相。

一个叫“ZIRPicorns”,翻译过来就是“零利率时代的独角兽”,简单说就是2020到2022年那段时间,钱好拿、利息低,很多没赚钱的公司也能拿到大笔融资,撑个两三年没问题。

美国差不多60%的独角兽都是这么来的,可现在利率涨了,钱不好拿了,这些公司的资金快烧完了,又没找到赚钱的路子,陷入了“估值卡壳”——想按以前的高价融资没人理,想降价又不甘心,最后融资就卡住了。

另一个词叫“Papercorns”,也就是“纸面独角兽”,意思是这些公司只在一级市场拿到了10亿美元以上的估值,没在公开市场上市,也没法把估值变成线%的独角兽都是这种情况,说白了就是估值看着好看,没经过市场检验,也没有真实的资金流动支撑。

2025年胡润全球独角兽榜也印证了这一点,全球1523家独角兽里,有52家因为估值跌回10亿美元以下被“降级”,咱们中国的合众汽车就赫然在列。

全球独角兽都在降温的时候,中美两家的创新路子差别也越来越大了。咱们中国的独角兽,更像“生态建造师”,不玩虚的,专挑成熟的商业模式做深做透。

比如一些平台靠短视频起家,后来又做直播、电商、办公软件,形成了一个业务矩阵,互相带动;蚂蚁集团则把数字金融做成了基础设施,不管是转账、支付还是理财,都融入了日常生活。

这些企业不是非要开辟全新市场,而是在现有逻辑上,用技术或模式创新提高效率,把能赚钱的路子做到极致。

马斯克搞SpaceX的时候,大家都觉得私人搞航天就是富豪的游戏,不切实际;OpenAI提出“用通用人工智能造福人类”,刚开始听着就像科幻电影里的情节;Waymo做自动驾驶,不一步步来,直接瞄准最高级别的完全自动驾驶,被骂“技术理想主义”。

2025年上半年,美国AI初创公司融资疯狂,光OpenAI一轮就融了400亿美元,占了全球AI融资的一半,这种集中砸钱搞尖端技术的玩法,咱们目前还比不了。

我跟你讲,现在中国的独角兽已经悄悄“换赛道”了。以前咱们不少企业靠商业模式创新,比如搞个新的电商玩法、新的流量套路就能起来,现在不一样了,硬科技成了主流。

2025中国隐形独角兽500强报告显示,硬科技赛道占比超过六成,其中先进制造就有122家企业,总估值破2.2万亿元,比杭州2024年的GDP还高,这体量可不是闹着玩的。

最亮眼的就是半导体领域,以前咱们很多核心芯片、材料都被国外卡脖子,现在不少独角兽硬生生撕开了口子。

比如做GPU的摩尔线程,从申请上市到通过审核才88天,跟坐火箭似的,计划募资80亿,大部分都用来搞AI芯片和图形芯片研发。

它自研的MUSA架构,能和英伟达的技术对标,已经和国内三大服务器厂商完成了532项兼容认证,推出了200多个行业解决方案。

还有沐曦股份,上市前估值就达210亿,2024年营收同比暴涨13倍,2025年一季度又拿了3.2亿元订单,它的GPU产品已经进入互联网大厂的采购名单,拿到了千张级别的订单,再也不是以前“只能看不能用”的概念产品了。

做高端光刻胶的胶联科技,花了5年时间把14nm光刻胶的良率从60%提到98%,和日本顶尖水平持平,价格还便宜20%,现在已经给中芯国际供货超10吨;

做边缘计算AI芯片的智芯微,不追3nm、5nm的热门制程,专门做汽车、机器人用的低功耗芯片,算力达到英伟达同类产品的90%,价格却只要一半,2025年上半年营收涨了280%;

还有做半导体轴承的轴研科技,把精密度做到0.0001毫米,打破瑞典垄断,还打进了台积电的供应链,这可是技术过硬的最好证明。

更关键的是,咱们和美国的AI差距正在快速缩小。斯坦福AI指数报告显示,2023年底的时候,中美在几个核心AI指标上的差距最大有31.6个百分点,可到了2024年底,最小的差距只剩0.3个百分点,几乎追平了。

2025年,中国AI芯片的国产化率预计能突破40%,比2024年的不足20%翻了一倍,这个进步速度着实惊人。

咱们真正的杀手锏,其实是独一无二的场景优势。你想想,微信、支付宝这两个超级App,几乎覆盖了咱们生活的方方面面——聊天、付款、打车、买菜、交水电费,形成了一个完整的数字生活闭环。

,其中超过80%都是针对具体行业的解决方案,比如用AI设计装修、生成短视频脚本、辅助办公写文案。这些场景可不是随便就能复制的,它们能沉淀下海量真实的用户数据。比如你平时打车的路线、买菜的偏好、办公的需求,都能给AI提供训练素材,让AI越用越懂咱们。

2025年的数据显示,咱们国内的生成式AI用户已经有5.15亿人,半年就新增了2.66亿,普及率超过36.5%。

不管是职场人用AI省时间,还是普通人用AI搞创作、做设计,这些高频使用场景让AI能快速验证效果、迭代优化,形成“用得越久、技术越牛”的正向循环,这是国外很难赶上的。

国家也在背后给力支持,国家集成电路产业投资基金三期2025年砸了超500亿,地方政府也纷纷设立产业基金,专门扶持硬科技。

科创板“1+6”新政落地后,像摩尔线程、沐曦股份这样还没盈利,但技术过硬、有国产替代潜力的企业,上市门槛降低了,审核速度也快了,让它们能更快拿到资金搞研发。

虽然美国AI投资占风投的比重高达71%,远超咱们的14%,但咱们走的“AI+行业”深耕路线,能快速实现商业化,赚到真金白银,不用一直靠融资输血,反而更稳。

咱们中国的独角兽,从以前的“玩模式”转向现在的“硬科技+场景”,正好踩中了新质生产力的节奏。

半导体领域的一个个突破、AI场景的全方位落地,再加上国家政策和资本的支持,还有完整的产业链,咱们手里的牌是越来越硬了。

未来,那些能把技术做深、把场景做透,不搞虚的、踏实做事的企业,才能在全球竞争中站稳脚跟。这才是独角兽该有的样子,也是咱们中国科技企业突围的底气所在!