中美情况有变!贝森特定下最后通牒中国的一则公告让他认清现实

明眼人都能看明白,中日本轮对峙中特朗普对日本全程保持沉默,没半点支持的意思,核心原因就是美国有求于中国,可超级帝国的傲慢让他们不肯放低姿态。

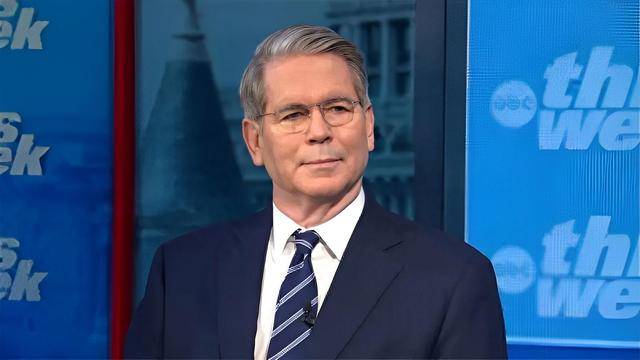

就在不久前,贝森特还对中国放出最后通牒,一副咄咄逼人的样子,结果中国商务部迅速发布公告回应直接让他冷静下来,这一连串动作里到底藏着什么隐情?

说白了美国这套外交威胁话术,现在越来越像是在秀场上表演,真正的施压效果已经大打折扣,这次贝森特的表态就是一个典型案例。

他选在感恩节前的时间点,而且设定了11月27日这个截止日,仔细算算从喊话那天到截止日,不到十天,这节奏快得不正常,明显是给国内观众看的政治表演,意思就是“看,我在帮你们争取利益”。

贝森特还特别强调,如果谈判失败,美方手里握着“很多层级的报复工具”,说得很满,听起来很凶猛,但仔细想想这话有点虚。

因为美国真正要的是那份为期一年的中国部分矿产出口限制暂缓协议,他们对中国的供应链和关键资源是依赖的,并非想象中那样能随时用拳头解决问题,换句话说,他口里的“报复工具”在现实中压根用不起来。

回头看看,特朗普当年也说过,美国一年后稀土多到用不完,吹得天花乱坠,结果事实是美国还是得回到谈判桌前,和中国商量出口安排。

贝森特这次喊话,也同样是表面上威胁,背后仍旧离不开妥协和谈判,看似震天响的“最后通牒”,其实更多是在安抚国内选民和企业的焦虑,告诉大家“政府很强硬”,而不是在国际舞台上真正施压。

再从策略上分析,这种言语工具当威慑作用大于实际行动时,它的效力就明显下降,美国可以说是在打心理牌,制造紧张感,试图让对方妥协,但对方完全有可能淡定应对。

言语威胁说白了就是嘴炮,真要动真格还得看经济制裁,但现在都是全球化时代,各国经济早就缠在一起了,美国总想把这绳子当成鞭子抽别人,可每次一使劲自己也被勒得喘不过气。

最明显的就是稀土这事儿,美国政府尤其是特朗普任期的时候,早就急着要结束贸易战了,国内经济压力实在扛不住,企业经营难、就业也受影响,再不降温真顶不住。

可他们又贪心,一边想在国际上打压中国、遏制中国发展,一边国内的工厂、企业又离不开中国的供应链,缺了中国的稀土、零部件这些东西,很多产业根本转不起来。

这种 “又想打压又想占便宜” 的心态,让他们搞经济制裁的时候特别别扭,手里的杠杆根本用不顺手,他们急着跟中国敲定那个暂缓一年的出口协议,其实早就暴露了自己的依赖。

离了中国的供应链,美国不少行业都得停摆,可他们偏偏还摆着架子,明明是有求于人,却装得跟债主似的,一副 “你必须听我的” 样子,这谁能买账啊?

反观中国商务部的反制,那真是有章法、有分寸,针对美国正丙醇的那个公告,简直是教科书级别的精准打击。

第一,不搞大范围报复,就盯着正丙醇这一个具体产品,既打在点子上,又不会让冲突扩大化,影响到其他正常贸易。

第二,用的是反倾销复审这种国际上都认可的合规贸易工具,所有流程都按规矩来,美国想挑错都挑不出来,只能吃哑巴亏。

更关键的是,267.4%的高额税率再加上选的那个时间点,明摆着是冷静提醒美国:我们手里的反制工具多着呢,而且我们知道怎么在规则内玩,不会跟你瞎胡闹。

这事儿也说明经济大棒早就不是美国的专属武器了,现在谁想拿它来欺负人,都得先掂量掂量,万一没砸到别人,反倒砸了自己的脚,那可就太得不偿失了。

如果说言语威胁和经济手段都已经不好使了,美国还有最后一招:盟友体系,在亚太它一直想把日韩推到前线,让它们替自己去“消耗”中国,这招理论上很聪明,但问题是这些棋子现在越来越有自己的想法。

日本这边,高市早苗政府看上去是最理想的代理人,美国防长刚访问完,日本首相就紧跟发出涉台强硬言论,这动作一目了然:配合美国在西太平洋给中国制造压力,为美国海军重整赢得时间。

表面上是服务美国战略,实际上日本自己却被拖入直接对抗中国的危险境地,高市这份“心甘情愿”的代理人身份,背后有无奈,也有巨大的代价。

韩国情况更有意思,李在明总统显然比高市清醒,他没有完全按照美国的算盘走,美国为了拉拢韩国,甚至允许研发核潜艇,同时施压要求承担更多盟友责任,逻辑很简单:武装你,让你更紧地绑在美国战车上。

但李在明玩起了平衡术,在核潜艇上他应对中国和俄罗斯的反对,同时又转向与中国批评日本,释放对华友好信号,这说明韩国不想完全沦为美国棋子,它有自己的国家利益算盘。

把贝森特的“最后通牒”、中国商务部公告、日韩两国的反应串在一起,其实讲的是同一件事:美国那套老掉牙的外交工具箱,正在彻底失灵。

语言威胁管不住人,经济杠杆用不出力,盟友体系也没法完全控制局面,在面对实力对等、战略清醒的行为体时,美国显得越来越力不从心。

要是美国不改变自相矛盾的心态,也拿不出实打实的合作诚意,它的战略困境只会越来越深:国内的经济问题解决不了,连日渐衰落的全球影响力,也很难再维系下去。