美国生产出第一块稀土磁铁!贝森特敲锣打鼓:再也不怕中国卡脖子

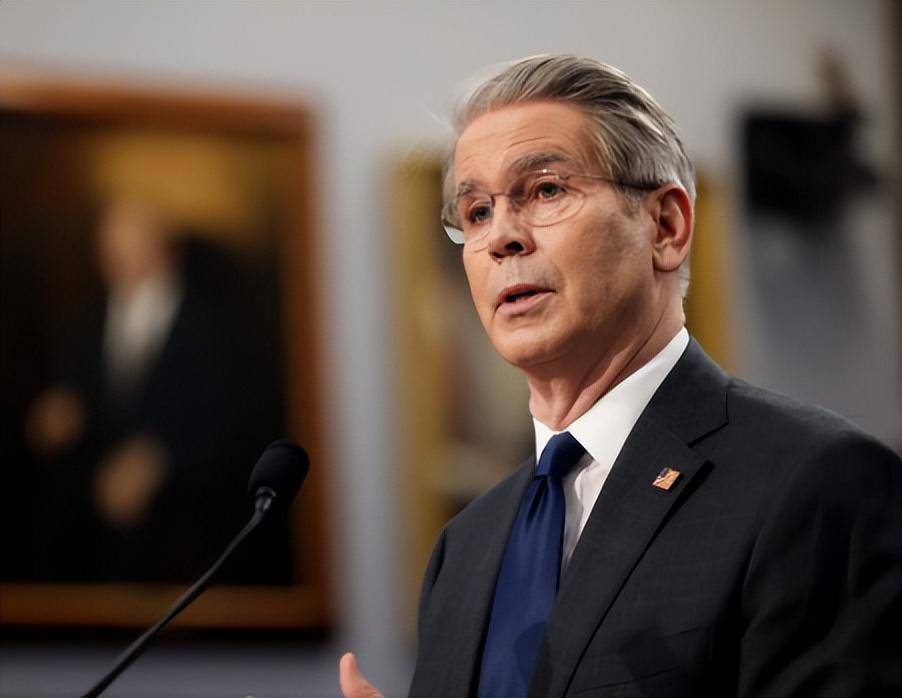

11月7日,美国财政部长贝森特在一场气氛激昂的发布会上,举起了一块闪闪发光的金属样品,宣布“美国自给自足的新时代”正式到来。他表示,美国终于生产出了25年来首块“本土稀土磁铁”,从此不再需要担心中国的“卡脖子”问题。这番话一说完,掌声雷动。然而,这块磁铁真的能派上用场吗?美国真的成功摆脱了对中国稀土的依赖吗?

答案可能没有发布会那么激动人心。发布会的地点选在南卡罗来纳州萨姆特县的一家名为eVAC Magnetics的工厂,这也是美国为数不多敢涉足稀土磁体生产的企业。贝森特站在厂房中央,手中举着那块“历史性”的磁铁,语气激动地宣称这标志着“美国制造复兴的关键一步”。现场气氛的确充满戏剧性,但这块所谓的“稀土磁铁”并没有公布任何具体技术参数,也没有给出磁能积、矫顽力等核心性能指标,甚至没有第三方认证。更重要的是,量产能力、军用标准以及环境适应性等关键问题也没有被提及。

根据美国主流媒体的报道,这块磁铁实际上只是一个“手工样品”,从技术层面来看,它更像是一个展示品,而非真正的产业突破。业内专家也直言不讳地指出:从稀土原矿到高性能磁体,中间要经过十几个复杂环节,比如冶炼、提纯、磁粉制备、烧结、检测等,每一个环节都充满挑战。而美国在这些环节中几乎都依赖中国。以重稀土为例,虽然美国有矿,但其冶炼技术相对薄弱,对磁粉结构的控制也存在短板,而这些恰恰是决定磁体性能的关键所在。换句话说,美国现在能挖矿、能大喊口号,但要做出能装上F-35战斗机的高性能磁铁,差距依然很大。

此外,成本问题也是一大难题。美国本土企业的生产成本是中国同行的五十倍。用一句话来说,美国虽然能造磁铁,但价格高得离谱,且未必好用。现在就宣称“摆脱中国”,有点像刚学会煮面就说要开中餐馆。贝森特当然知道这些技术难题,但他更清楚的是,这场发布会的目的是不需要解决问题,而是制造一种情绪。他要的并不是这块磁铁能飞得多远,而是这块磁铁能让多少人相信“美国制造回来了”。

贝森特选择在中美第五轮经贸共识刚刚发布的第二天举行发布会,这个时机并非巧合。几天前,中美刚就稀土、农产品等核心议题达成了初步共识,气氛略有缓和,美国这边就突然上演了“自主突破”的大戏,这看起来像是在谈判桌上进行“心理战”。长期以来,美国政界习惯将中国的资源监管视为“战略威胁”。尤其是在稀土领域,美国媒体常常炒作“中国垄断”、“中国封锁供应”,仿佛中国随时会将稀土当作武器,对美国下狠手。但实际情况并非如此,中国的稀土出口政策明确规定了使用审查机制,重点针对的是军用领域。这套制度适用于所有采购方,不论国别。

问题在于美国企业自身:有些在申报使用时“含糊其辞”,有些明明是用于军工项目却隐瞒用途。被拒批并不是因为中国“卡脖子”,而是因为美国企业不遵守规矩。贝森特并没有提到这些,而是强调“”和“摆脱依赖”,并且吹嘘特朗普政府的“强硬路线”多么成功。他将一块样品包装成了“未来制造业的起点”,顺便把自己站在了“就业增长”的高地。

这种说法并不新鲜。2026年是美国的中期选举年,作为财政部长的贝森特显然要为总统连任造势。稀土磁铁这个技术议题,成了政治叙事中的一个道具。他展示这块样品并不是为了展示技术,而是为了展示“信心”。问题在于,信心或许能点燃激情,但产业的基础无法仅凭信心维持。目前,美国仍然有超过70%的稀土化合物依赖进口,其中大部分来自中国。而在稀土磁体这一更关键的领域,美国的自给率不到15%。如果没有完整的冶炼能力和制造体系,这块“磁铁样品”只能是一个象征。

这也解释了为什么《纽约时报》都发文质疑:这场发布会更像是“政治表演”,而非产业宣言。真正从事技术研发的人都知道,稀土产业是一个庞大的系统工程,靠一场发布会是无法解决的。从表面上看,美国似乎在努力“去中国化”。贝森特明确表示,要实现“产业链安全”,要“摆脱对中国的依赖”。听起来很有气势,但细想之下,逻辑却有些绕。

美国并不是真的想完全脱钩,它希望的是“有选择地脱钩”。特别是在军工领域,美国希望能够掌握资源,同时绕开规则。这也是为什么贝森特在谈判桌上频频提到“稀土卡脖子”问题,实际上是在争取豁免。具体来说,美国希望中国放宽对军工用途稀土的审查限制,使得美国能够更方便地采购稀土用于战斗机、导弹、雷达等“高端设备”。

中国的立场也很明确:资源可以出口,但必须遵循规则,不能让稀土成为打击他国的工具。中国掌握全球90%的高性能磁体产能,这并非因为“垄断”,而是因为几十年的技术积累、规模效应和环保标准。这种优势不是一朝一夕可以复制的。美国要想“突围”,首先要弥补技术上的短板,而不是依靠政治姿态制造假象。

更现实的问题是,即便美国政府愿意投入资金,民间企业也未必愿意投身其中。目前,美国本土企业在稀土磁体领域的投资意愿并不高。首先,回报周期太长;其次,环保门槛高;最后,技术人才稀缺。想让资本愿意等待十年,仅靠一句“国家安全”是不够的。要脱钩,成本高得惊人;不脱钩,又不能在谈判桌上占便宜。这就是美国在稀土问题上的“战略困局”。

贝森特当然清楚这一点,他的发布会本质上是在“制造信心”,而不是“制造能力”。这场“样品秀”背后的焦虑,正是对中国稀土体系性优势的深刻认知。美国可以造出一块磁铁,但要复制一个完整的稀土生态系统,远不是一场发布会能够解决的。

这块磁铁掀起的,不是技术革命,而是。贝森特的高调亮相,更像是在为选票敲锣打鼓,而不是为产业奠定基础。真正的较量不在发布会现场,而是在全球供应链的每一道工序上。在这场稀土博弈中,谁能掌握规则,谁才有资格主导未来。